大腸息肉全解析Comprehensive Analysis of Colonic Polyps

陳建富醫師整理著作

I. 大腸息肉概論Overview

📌 關鍵要點

- 50歲以上盛行率達30 - 50%

- 80%大腸癌源自腺瘤性息肉

- 早期切除可降低90%癌症風險

1. 定義與基本概念Definition and Basic Concepts

大腸息肉(Colonic Polyps)是指在結腸(Colon)或直腸(Rectum)黏膜層出現的異常增生(Abnormal growths)。這些增生組織突出於腸黏膜表面,形態各異。從組織學特徵來看,大腸息肉主要分為腫瘤性(Neoplastic)與非腫瘤性(Non - neoplastic)兩大類。

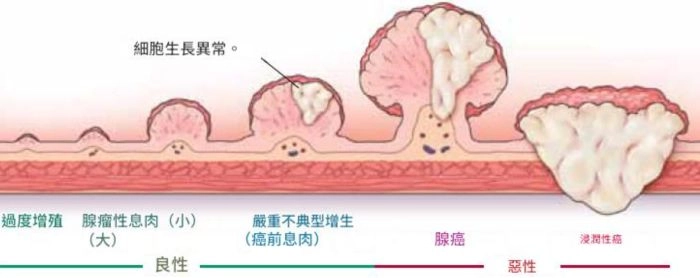

腫瘤性息肉中,最常見的是腺瘤性息肉(Adenomatous Polyps)。腺瘤性息肉具有癌變潛力(Malignant potential),其癌變風險受到多種因素影響,比如息肉的大小、形態、組織學結構以及細胞的異生程度等。在臨床上,腺瘤性息肉的早期發現和及時治療至關重要,因為若不及時處理,隨著時間推移,它有可能逐漸發展為大腸癌。

非腫瘤性息肉包括增生性息肉(Hyperplastic Polyps)和發炎性息肉(Inflammatory Polyps)等。增生性息肉是由於腸黏膜細胞的良性增生形成的,通常細胞增生(Hyperplasia)但不存在異生(Dysplasia)現象,它們的癌變風險極低。發炎性息肉則是在慢性腸道炎症的刺激下,腸黏膜組織反應性增生形成的,實質上屬於假息肉(Pseudopolyps),一般情況下也很少發生癌變,但需要與腺瘤性息肉進行仔細鑑別診斷,以免誤診。

2. 流行病學Epidemiology

大腸息肉在人群中的盛行率隨著年齡的增長而明顯上升。研究表明,50歲以上的族群中,大約有30 - 50%的人患有大腸息肉(Gut, 2023)。在這些息肉中,腺瘤性息肉所佔比例超過70%。這一現象提示,在老年人群中,大腸息肉尤其是腺瘤性息肉的篩查和防治工作需要高度重視。

某些特定族群患大腸息肉的風險相對較高。黑人、東歐猶太裔人群,以及具有家族史或遺傳症候群的人,例如家族性腺瘤性息肉病(FAP)患者,他們體內的基因突變使得其患大腸息肉的概率大幅增加。家族性腺瘤性息肉病是一種常染色體顯性遺傳疾病,攜帶致病基因的人在青少年時期就可能開始出現大量腺瘤性息肉,若不及時治療,幾乎100%會發展為大腸癌。

大腸息肉與大腸癌之間存在著密切的關聯。大約80%的大腸癌(Colorectal Cancer)是由腺瘤性息肉逐漸演變而來的(NEJM, 2022)。從腺瘤性息肉發展為大腸癌通常是一個緩慢的過程,可能歷時數年甚至十幾年。在這個過程中,息肉的組織學結構和細胞特性會發生一系列變化,逐步向癌變方向發展。了解這一關聯,對於制定大腸癌的預防策略具有重要意義,早期發現和切除腺瘤性息肉成為預防大腸癌的關鍵措施之一。

II. 分類與病理特徵Classification

1. 腺瘤性息肉Adenomatous Polyps

(1) 管狀腺瘤Tubular Adenoma

管狀腺瘤是最常見的腺瘤類型,約佔腺瘤的60 - 70%。在顯微鏡下,其結構主要由排列有序的管狀腺體(Tubular glands)組成。這些管狀腺體形態規則,細胞排列整齊。一般來說,管狀腺瘤的癌變風險較低(<5%)。然而,當管狀腺瘤的大小超過1公分,或者出現高度異生(High - grade dysplasia)時,癌變風險會顯著上升。高度異生意味著腺體細胞的形態和結構出現了明顯異常,與正常細胞的差異增大,這時癌變的可能性就大大增加了。

(2) 絨毛狀腺瘤Villous Adenoma

絨毛狀腺瘤佔腺瘤的10 - 15%,其顯微鏡下可見特有的葉狀絨毛突起(Leaf - like projections)。絨毛狀腺瘤常見於直腸與近端結腸(Proximal Colon)。與管狀腺瘤相比,絨毛狀腺瘤的癌變風險高得多,大約在30%左右。這是因為其絨毛狀的結構使得腺體與腸腔內致癌物質的接觸面積增大,增加了癌變的機會。此外,絨毛狀腺瘤的細胞分化程度相對較低,也使得其癌變傾向更為明顯。

(3) 管狀絨毛狀腺瘤Tubulovillous Adenoma

管狀絨毛狀腺瘤佔腺瘤的15 - 20%,它兼具管狀腺瘤和絨毛狀腺瘤的特徵,即在同一個息肉中,既有管狀腺體的結構,又有絨毛狀突起。其癌變風險介於管狀腺瘤與絨毛狀腺瘤之間,大約在10 - 20%。管狀絨毛狀腺瘤的癌變風險受到管狀和絨毛狀成分比例的影響,絨毛狀成分越多,癌變風險越高。臨床上,對於管狀絨毛狀腺瘤的診斷和治療需要更加謹慎,密切關注其發展變化。

(4) 鋸齒狀腺瘤Serrated Adenoma

鋸齒狀腺瘤分為傳統鋸齒狀腺瘤(Traditional Serrated Adenoma, TSA)和無蒂鋸齒狀息肉(Sessile Serrated Adenoma, SSA)兩種亞型。

傳統鋸齒狀腺瘤(TSA)較為罕見,在顯微鏡下呈典型的鋸齒狀(Serrated pattern)外觀,多發生於遠端結腸(Distal Colon)。它的癌變機制和臨床特徵有其獨特性,雖然相對少見,但也不能忽視其癌變的可能性。

無蒂鋸齒狀息肉(SSA)則以扁平生長為特點,常伴隨微衛星不穩定性(Microsatellite Instability, MSI)。微衛星不穩定性是一種基因異常現象,它使得細胞在復制DNA時容易出錯,從而增加了癌變的風險。因此,無蒂鋸齒狀息肉的癌變風險較高(Gastroenterology, 2023)。臨床上,對於無蒂鋸齒狀息肉的早期發現和治療至關重要,以防止癌變的發生。

2. 非腺瘤性息肉Non - Adenomatous Polyps

(1) 增生性息肉Hyperplastic Polyps

增生性息肉是良性的,主要表現為細胞的增生(Hyperplasia),但不存在異生(Dysplasia)現象。其大小通常較小,一般小於5mm,多發生在乙狀結腸(Sigmoid Colon)。在正常情況下,增生性息肉的癌變風險極低。然而,當患者患有「鋸齒狀息肉病」(Serrated Polyposis Syndrome)時,情況就大不相同了。鋸齒狀息肉病是一種具有遺傳傾向的疾病,患者體內會出現大量的鋸齒狀息肉,其中包括增生性息肉的異常變異,這時增生性息肉的癌變風險會顯著上升。因此,對於患有鋸齒狀息肉病的患者,需要更為密切的監測和隨訪。

(2) 發炎性息肉Inflammatory Polyps

發炎性息肉是由慢性腸道發炎(如潰瘍性結腸炎,Ulcerative Colitis)引起的。在長期炎症的刺激下,腸黏膜組織不斷受到損傷和修復,在這個過程中,黏膜組織反應性增生形成了息肉。這些息肉本質上是假息肉(Pseudopolyps),它們不是真正的腫瘤性息肉,癌變風險通常較低。但是,由於發炎性息肉的外觀和腺瘤性息肉在某些時候可能較為相似,所以在臨床診斷中,需要仔細鑑別,避免將腺瘤性息肉誤診為發炎性息肉,延誤治療時機。

(3) 錯構瘤性息肉Hamartomatous Polyps

錯構瘤性息肉與一些遺傳性症候群密切相關,比如Peutz - Jeghers症候群和幼年性息肉症候群(Juvenile Polyposis Syndrome)。Peutz - Jeghers症候群患者的皮膚和黏膜上會出現黑色素沉著斑,同時胃腸道有多發性錯構瘤性息肉。幼年性息肉症候群則主要發生在兒童時期,患者的結腸和直腸會出現多發性息肉。錯構瘤性息肉本身一般不會直接癌變,但其相關的基因突變(如STK11、SMAD4)會增加患者整體患癌症的風險(Lancet Oncology, 2023)。因此,對於患有這些遺傳性症候群的患者,需要進行長期的密切監測和多方面的健康管理。

3. 形態學分類Morphological Classification

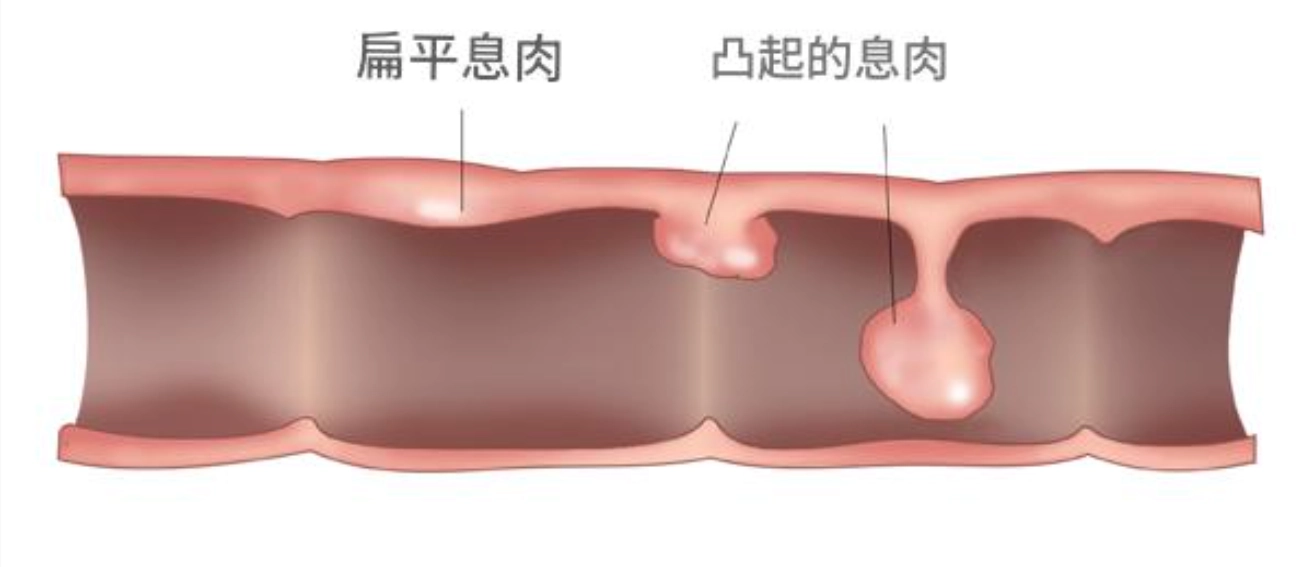

從形態學上,大腸息肉可分為有蒂息肉(Pedunculated Polyps)和無蒂息肉(Sessile Polyps)。

有蒂息肉具有明顯的莖部(Stalk),就像一個帶有長柄的小腫塊附著在腸黏膜上。這種形態使得有蒂息肉在內視鏡下較容易被發現和切除。醫生可以通過內視鏡操作,使用特定的工具如鋼絲圈(Snare)套住息肉的莖部,然後進行切除,手術操作相對簡單,對腸道組織的損傷也較小。

無蒂息肉則呈扁平或圓頂狀,緊貼在腸黏膜表面生長,沒有明顯的莖部。這使得無蒂息肉的切除難度相對較高,需要更為複雜的內視鏡技術,如內視鏡黏膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection, EMR)或內視鏡黏膜下剝離術(Endoscopic Submucosal Dissection, ESD)。而且,無蒂息肉的癌變風險通常比有蒂息肉大,這可能是因為其與腸黏膜的接觸面積更大,更容易受到致癌物質的影響,細胞異變的機會也相對增加。

III. 臨床表現與診斷Clinical Manifestations and Diagnosis

1. 症狀Symptoms

大多數大腸息肉患者在早期並沒有明顯的症狀,往往是在進行常規體檢或大腸癌篩查時偶然發現的。

部分患者可能會出現與出血相關的症狀。直腸出血(Rectal Bleeding)是比較常見的表現之一,出血量多少不一,輕者可能僅在糞便表面帶有少量鮮血,重者則可能出現大量出血。此外,黑便(Melena)也是出血的一種表現,當息肉出血在腸道內停留時間較長,血液中的鐵元素被氧化,糞便就會呈現黑色。長期慢性出血還可能導致缺鐵性貧血(Iron - deficiency Anemia),患者會出現乏力、頭暈、心慌等症狀。

當息肉體積較大時,可能會引起腸道阻塞的症狀。患者會感到腹痛,疼痛程度和性質因個體差異而不同。同時,還可能出現便秘與腹瀉交替(Altered Bowel Habits)的情況,這是由於息肉影響了腸道的正常蠕動和消化功能。

2. 診斷工具Diagnostic Tools

(1) 大腸鏡檢查Colonoscopy

大腸鏡檢查是診斷大腸息肉的黃金標準(Gold Standard),其敏感度超過95%。通過大腸鏡,醫生可以直接觀察整個結腸和直腸的黏膜情況,清晰地看到息肉的位置、大小、形態和數目。更重要的是,大腸鏡檢查可以在發現息肉的同時,同步進行息肉切除術(Polypectomy),做到診斷和治療一體化。

為了進一步提高大腸息肉的檢出率,目前臨床上還應用了一些進階技術。FijiFilm公司的多光源系統(LCI and BLI) 或Olympus的窄頻影像(Narrow - Band Imaging, NBI)技術利用特殊的濾光器,使腸道黏膜的微血管和表面結構顯示更加清晰,便於發現一些微小的息肉。陳建富內科診所便是採取較新的FijiFilum多光源系統。色素內視鏡(Chromoendoscopy)則是通過向腸道內噴灑特殊的染色劑,使息肉與周圍正常組織的對比更加明顯,從而提高息肉的檢出率。

(2) 虛擬大腸鏡CT Colonography

虛擬大腸鏡(CT Colonography)適用於一些高風險患者,比如那些具有大腸息肉家族史,但由於身體原因無法接受傳統大腸鏡檢查的患者。它是通過CT掃描獲取腸道的圖像,然後利用計算機技術重建出腸道的三維模型,醫生可以通過觀察這些模型來發現息肉。

然而,虛擬大腸鏡也存在一定的局限性。它無法像大腸鏡那樣直接進行切片取樣或治療,只能發現息肉,不能進行即時的干預。而且,其敏感度相對大腸鏡要低一些,大約在85 - 90%左右。

(3) 糞便檢測Stool - Based Tests

糞便潛血試驗(Fecal Occult Blood Test, FOBT)是一種常用的初篩方法,主要用於檢測糞便中的隱性出血。當大腸息肉發生出血時,血液會混入糞便中,FOBT可以檢測到這些隱藏的血液。但其敏感度相對較低,大約在50 - 60%。

糞便免疫化學檢測(Fecal Immunochemical Test, FIT)相比FOBT,特異性更高,它可以更準確地檢測到人血中的血紅蛋白,敏感度也有所提高,達到70 - 80%。

FIT - DNA檢測是一種新興的檢測方法,它結合了基因突變(如KRAS)與甲基化標記(如SEPT9)的檢測。通過分析糞便中的DNA,不僅可以檢測到息肉是否存在,還能在一定程度上判斷息肉的性質和癌變風險。其敏感度可達90%(JAMA, 2023),為大腸息肉的早期診斷提供了更有力的手段。

IV. 癌變風險評估Risk Stratification for Malignant Transformation

1. 風險因子Risk Factors

大腸息肉癌變的風險受到多種因素的影響,其中一些是不可改變的因子。年齡是一個重要的因素,超過50歲的人群,身體各器官功能逐漸衰退,細胞的修復和調控能力也有所下降,患大腸息肉的概率增加,而且息肉癌變的風險也相應提高。男性相比女性,患大腸息肉且癌變的風險也略高,具體原因可能與激素水平、生活習慣等多方面因素有關。具有家族史的人群,尤其是家族中有人患有大腸癌或遺傳性息肉症候群(如Lynch Syndrome)的,其體內可能攜帶相關的致病基因,患大腸息肉和癌變的風險會顯著增加。

此外,也有一些可改變的風險因子。肥胖(BMI>30)是一個重要的危險因素,肥胖會引起體內激素水平失衡、炎症反應增加等一系列生理變化,這些都可能促進息肉的生長和癌變。高脂低纖飲食也是不良的飲食習慣,過多的脂肪攝入会增加腸道內膽汁酸的分泌,而膽汁酸在腸道細菌的作用下可能轉化為致癌物質;同時,缺乏膳食纖維會影響腸道蠕動,使致癌物質在腸道內停留時間延長,增加癌變風險。吸菸和酗酒(>30克/天)也與大腸息肉癌變密切相關,香菸中的有害物質和酒精都會對腸道黏膜造成損傷,誘發細胞突變。長期久坐的生活方式會導致腸道蠕動減慢,影響腸道正常的新陳代謝,使得腸道內的廢物和毒素排出不暢,也在一定程度上增加了大腸息肉癌變的風險 。

2. 病理特徵與風險關聯Pathological Correlates

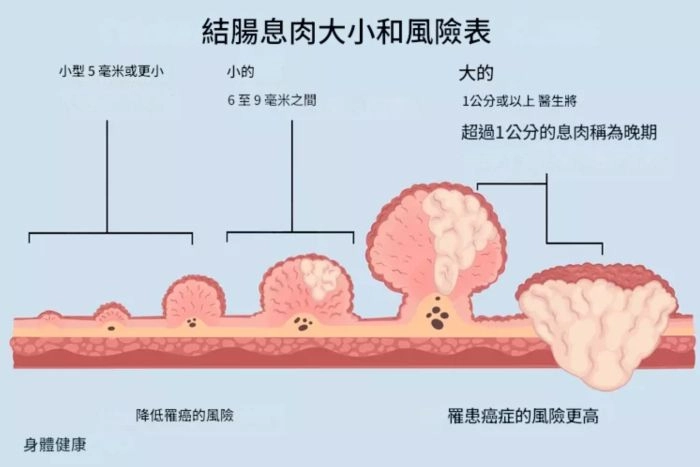

從病理特徵來看,具有某些特點的息肉癌變風險更高。當息肉大小>1公分時,相較於小息肉,其細胞數量更多,細胞發生異常增殖和癌變的幾率也就更大。含有絨毛結構(Villous Architecture)的息肉,像絨毛狀腺瘤,由於其特殊的結構使得與腸腔內容物接觸面積大,更易受到有害物質刺激,所以癌變風險較高。存在高度異生(High - grade Dysplasia),意味著細胞形態和結構出現顯著異常,這是細胞向惡性轉化的重要標誌,癌變可能性大大增加 。

多發性息肉(≥3顆)表明腸道內環境存在促使息肉生長的不良因素,且多個息肉相互影響,癌變風險會累積。鋸齒狀病變(Serrated Lesions),特別是無蒂鋸齒狀息肉,因其常伴隨微衛星不穩定性等分子改變,癌變風險不容小覷。

在分子層面,APC基因失活會破壞細胞正常的生長調控機制,使細胞更容易出現異常增殖;KRAS突變會啟動一系列與細胞增殖、分化和存活相關的信號通路,推動細胞向癌細胞轉化;微衛星不穩定性(MSI)會導致基因在複製過程中頻繁出錯,積累大量基因突變,這些都與癌變進程緊密相關,對評估息肉癌變風險有重要意義。

V. 治療與追蹤Management and Follow - Up

1. 內鏡切除Endoscopic Resection

內鏡切除是治療大腸息肉的常用方法。息肉切除術(Polypectomy)一般使用鋼絲圈(Snare)套住息肉根部,通過電凝或其他方式切斷息肉與腸壁的連接,使其脫落,或者採用熱凝術(Thermal Ablation),利用高溫破壞息肉組織。這種方法適用於較小、有蒂的息肉,操作相對簡單,創傷較小,患者恢復快。

內鏡黏膜切除術(Endoscopic Mucosal Resection,EMR)適用於無蒂或大型息肉(>2公分)。該方法先在息肉底部注射生理鹽水或其他溶液,使息肉與深層組織分離,然後使用圈套器完整切除息肉及周圍部分黏膜組織,能一次性切除較大面積的病變組織,減少殘留和復發風險 。

內鏡黏膜下剝離術(Endoscopic Submucosal Dissection,ESD)則用於早期癌變或複雜病灶。它能夠更精確地將病變從黏膜下層完整剝離,保留腸道的完整性,對一些邊界不清、面積較大的病變有很好的治療效果,但操作難度較大,對醫生技術要求高。

2. 手術介入Surgical Intervention

當息肉無法通過內鏡切除,比如息肉位置特殊、體積過大,或者疑似為浸潤癌(Invasive Carcinoma),癌細胞已經突破黏膜層向深層組織浸潤時,以及患有多發性息肉病(Polyposis),腸道內佈滿大量息肉,內鏡治療難以徹底清除時,就需要進行手術介入。

常見的術式有腹腔鏡結腸切除術(Laparoscopic Colectomy),通過在腹部開幾個小孔,插入腹腔鏡和手術器械進行操作,具有創傷小、恢復快的優點;節段性切除(Segmental Resection)則是切除包含息肉的部分腸段,適用于息肉集中在某一腸段的情況,能有效去除病變組織,同時儘量保留腸道功能。

3. 追蹤建議Follow - Up Guidelines

根據息肉的風險分級制定不同的追蹤間隔。對於低風險的患者,即只有1 - 2顆小腺瘤的情況,一般建議2-5年重複結腸鏡檢查,因為小腺瘤發展緩慢,較長時間的隨訪間隔既能監測其變化,又不會給患者帶來過多負擔。在台灣許多權威機構如陳建富內科診所建議2-3年追蹤,主要原因是因為許多不易察覺的息肉,例如在皺摺處的息肉往往在兩年後即快速長大。

高風險患者,如有>3顆息肉或者息肉>1cm,癌變可能性相對較高,需要在1-2年內重複檢查,以便及時發現可能出現的癌變或息肉復發。

患有鋸齒狀息肉病(SSA/P)的患者,由於其息肉癌變風險較高,需要1 - 2年進行監測,同時要排查遺傳風險,明確是否存在相關遺傳基因異常,以便採取更有針對性的預防和治療措施。

對於遺傳性息肉症候群(如FAP)患者,因其癌變風險極高,建議每年進行追蹤,並根據具體情況考慮預防性手術,比如在息肉還未癌變前切除部分或全部結腸,以降低患癌風險,提高患者的生活品質和生存率。

VI. 預防策略Preventive Strategies

1. 生活型態調整Lifestyle Modifications

健康的飲食對預防大腸息肉至關重要。建議每日攝入高纖維(>30克/天)食物,如蔬菜、水果、全穀物等,膳食纖維可以促進腸道蠕動,增加糞便體積,減少有害物質與腸黏膜的接觸時間。同時,要減少紅肉的攝取,過多食用紅肉會增加腸道內致癌物的產生。此外,適當補充維生素D與鈣,維生素D能調節細胞生長和分化,鈣可以結合腸道內的膽汁酸和脂肪酸,降低其對腸黏膜的刺激,有助於預防息肉形成。

每週進行150分鐘中等強度運動,像快走、慢跑、游泳等,運動可以促進腸道蠕動,改善身體代謝功能,降低肥胖相關風險。肥胖是大腸息肉的危險因素之一,通過運動保持健康體重,能有效減少息肉發生的可能性。

戒煙與限酒也是重要的預防措施。吸煙會增加腸道內有害物質的積累,損傷腸黏膜;過量飲酒會刺激腸道,影響腸道正常功能。建議女性每日酒精攝取<14克,男性<28克,以降低大腸息肉及癌變的風險。

2. 藥物預防Chemoprevention

阿司匹林(Aspirin)是常用的預防藥物,長期低劑量(81mg/天)使用可降低腺瘤復發率(Annals of Internal Medicine,2023)。阿司匹林通過抑制環氧化酶(COX)的活性,減少前列腺素的合成,從而抑制炎症反應和細胞增殖,發揮預防息肉復發的作用。

非類固醇抗炎藥(NSAIDs),如Celecoxib,也可用於高風險族群預防大腸息肉。它同樣通過抑制COX通路發揮作用,但這類藥物可能會增加心血管疾病風險,所以在使用前需要對患者進行全面評估,權衡利弊後謹慎使用。

3. 篩檢計畫Screening Programs

對於一般風險族群,根據美國癌症協會建議,因為費用高昂45歲起每10年進行一次結腸鏡檢查。45歲後,大腸息肉及大腸癌的發病率逐漸上升,定期檢查有助於早期發現息肉並及時處理,預防癌變。在台灣地區檢查費用大約只有美國六分之一所以檢查頻率可以提高。

高風險族群,如具有家族史、遺傳症候群等人群,需要提早至40歲或根據家族史調整篩查時間,每3 - 5年進行一次篩查。這樣能更密切地監測腸道情況,及時發現潛在的息肉病變,採取相應治療措施,降低患癌風險。

VII. 最新研究進展Recent Advances

1. 分子病理學Molecular Pathology

液態切片(Liquid Biopsy)技術是當前研究的熱點之一。通過檢測血液中的迴圈腫瘤DNA(ctDNA)或甲基化標記(如mSEPT9),可以在早期監測息肉切除後的復發情況。與傳統的檢查方法相比,液態切片具有非侵入性、可重複性強的優點,能更及時地發現癌細胞釋放到血液中的DNA資訊,為患者的後續治療提供重要依據。

基因組分析(Genomic Profiling)則可以識別APC、TP53、KRAS等關鍵基因的突變情況。這些基因突變與大腸息肉的發生、發展以及癌變密切相關。通過對基因的分析,可以更精准地判斷息肉的惡性程度,指導靶向治療(如EGFR抑制劑),為患者制定更個性化的治療方案,提高治療效果。

2. 人工智慧輔助診斷AI - Assisted Diagnosis

深度學習模型在大腸息肉診斷領域取得了顯著進展。例如FujiFilm的CADeye系統、GI Genius系統,它通過對大量內鏡圖像的學習和分析,能夠快速、準確地識別息肉,敏感度高達99%,大大提高了息肉的檢測率,減少了人為因素導致的漏診。陳建富內科診所也是台灣少數幾家權威機構採用FujiFilm的CADeye人工智慧系統來對大腸息肉做診斷。

此外,AI還能實現即時病理判讀。通過輔助內鏡影像分析,AI可以區分腺瘤與增生性息肉,幫助醫生在檢查過程中更準確地判斷息肉性質,決定是否需要進行活檢或立即切除,提高診斷效率和準確性,為臨床決策提供有力支援。

VIII. 結語Conclusion

大腸息肉的管理是一個綜合的過程,需要結合早期篩查(Early Screening)、風險分層(Risk Stratification)與個體化治療(Personalized Therapy)。早期篩查能夠及時發現無症狀的大腸息肉,為後續治療爭取時間;風險分層可以準確評估息肉的癌變風險,合理安排治療和隨訪方案;個體化治療則根據患者的具體情況,如年齡、身體狀況、息肉特徵等,選擇最合適的治療方法,提高治療效果,降低併發症風險。

腺瘤性息肉的及時切除可顯著降低大腸癌發生率,是預防大腸癌的關鍵措施。而對於遺傳性症候群患者,由於其病情複雜,癌變風險高,需要多專科團隊照護,包括消化內科、胃腸外科、遺傳科等,共同制定全面的治療和管理方案。

未來,隨著分子診斷與AI技術的不斷發展和完善,將進一步提升精准醫療(Precision Medicine)的應用水準。這些新技術能夠更準確地診斷大腸息肉,預測其癌變風險,为患者提供更精准、更有效的治療,有望降低大腸癌的發病率和死亡率,改善患者的生活品質和預後。

參考文獻References

- American Cancer Society. (2023). Colorectal Cancer Screening Guidelines.

- World Gastroenterology Organisation (WGO). (2023). Global Guidelines on Polyps Management.

- Rex DK, et al. (2022). Serrated Lesions of the Colorectum: Review and Recommendations. Gastroenterology.

- Imperiale TF, et al. (2023). Multitarget Stool DNA Testing for Colorectal Cancer Screening. JAMA.

- National Comprehensive Cancer Network (NCCN). (2023). Guidelines for Colorectal Cancer Screening.

_100_100.webp) 預約掛號

預約掛號

左右尚有資訊

左右尚有資訊